Stagione fortunata per Giuseppe Verdi: poche settimane dopo l’apertura scaligera con Giovanna d’Arco, ecco Stiffelio, allestito al Teatro La Fenice di Venezia. Si tratta, forse, delle due opere più bistrattate del Cigno di Busseto, che tornano alla ribalta mostrando tutto il loro valore. Non è certo beneficenza culturale, né si tratta di sciacquarsi le orecchie dopo anni di Traviate-Rigoletti–Aide: questo titolo è l’ennesimo capolavoro, ce ne accorgiamo già dal lungo preludio. Inizialmente languido e malinconico, diventa presto un tripudio di orgoglio e determinazione, per terminare con maestosità in un finale strappa-applausi.

Il protagonista eponimo del libretto di Francesco Maria Piave è un pastore protestante dell’ordine degli assasveriani: non una grande premessa, in effetti. Scoperto il tradimento della moglie, Stiffelio si trova combattuto tra l’orgoglio ferito e i suoi principi di religioso finché non giungerà, nel finale, al perdono. L’opera debuttò a Trieste nel 1850 e la sua genesi risentì dell’intreccio con quella di Rigoletto, primo vero successo che permise a Verdi di abbandonare il ritmo di produzione degli anni di galera. Come al solito, il bussetano non sarà soddisfatto del lavoro, riprendendolo più volte in seguito, addirittura cambiando titolo e trama per l’Aroldo del 1857. Noi possiamo affermare che, su 28 opere, non ce n’è nemmeno una che non funzioni: per dirla con Walter Benjamin, è la nostra condizione di ascoltatori postumi che ci permette di decretare il capolavoro.

Sul podio c’è il giovanissimo Daniele Rustioni: uno dei meriti della sua direzione eccellente è la valorizzazione del silenzio. Per esempio, dopo il preludio l’orchestra tace, mentre assistiamo a un mesto pasto, ricordo di una sorta di “ultima cena”. Il Giuda della situazione è Raffaele, l’amico di Stiffelio che approfitta della lunga assenza del pastore per insidiarne la moglie: lo interpreta il tenore Francesco Marsiglia, impeccabile, ma deludente rispetto alle memorabili interpretazioni a Lucca (Prunier in La rondine e Don Ottavio in Don Giovanni). La sua tecnica è ammirevole, ma qui si lascia sopraffare sovente dall’orchestra. Lina, la moglie fedifraga, è un personaggio decisamente interessante: pur avendo tradito Stiffelio, rifiuta con forza la proposta del marito di un divorzio indolore. Continua ad amarlo, pur se interiormente combattuta. È interpretata da Julianna Di Giacomo, abile soprano la cui fisicità d’altri tempi corrisponde a una voce sicura e corposa. Dopo le (insensate) critiche per il concerto di Capodanno, Stefano Secco si conferma tenore all’altezza della sua fama: energico e prorompente, è abilissimo nel rendere lo scontro tra le due anime del protagonista. Menzione speciale al Coro del Teatro La Fenice, protagonista sia dal punto drammaturgico (in Verdi, almeno fino a pochi anni dopo, le masse sono un personaggio fondamentale nello sviluppo narrativo), sia dal punto di vista esecutivo, dimostrando puntualità e rara incisività.

Sul podio c’è il giovanissimo Daniele Rustioni: uno dei meriti della sua direzione eccellente è la valorizzazione del silenzio. Per esempio, dopo il preludio l’orchestra tace, mentre assistiamo a un mesto pasto, ricordo di una sorta di “ultima cena”. Il Giuda della situazione è Raffaele, l’amico di Stiffelio che approfitta della lunga assenza del pastore per insidiarne la moglie: lo interpreta il tenore Francesco Marsiglia, impeccabile, ma deludente rispetto alle memorabili interpretazioni a Lucca (Prunier in La rondine e Don Ottavio in Don Giovanni). La sua tecnica è ammirevole, ma qui si lascia sopraffare sovente dall’orchestra. Lina, la moglie fedifraga, è un personaggio decisamente interessante: pur avendo tradito Stiffelio, rifiuta con forza la proposta del marito di un divorzio indolore. Continua ad amarlo, pur se interiormente combattuta. È interpretata da Julianna Di Giacomo, abile soprano la cui fisicità d’altri tempi corrisponde a una voce sicura e corposa. Dopo le (insensate) critiche per il concerto di Capodanno, Stefano Secco si conferma tenore all’altezza della sua fama: energico e prorompente, è abilissimo nel rendere lo scontro tra le due anime del protagonista. Menzione speciale al Coro del Teatro La Fenice, protagonista sia dal punto drammaturgico (in Verdi, almeno fino a pochi anni dopo, le masse sono un personaggio fondamentale nello sviluppo narrativo), sia dal punto di vista esecutivo, dimostrando puntualità e rara incisività.

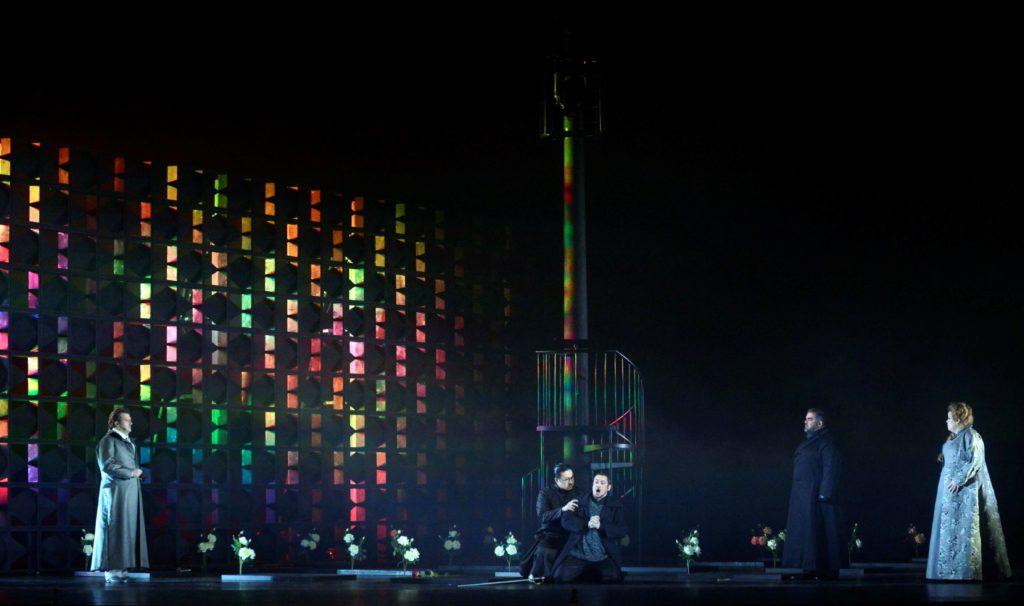

La regia di Johannes Weigand è scura e solenne: un tratto, tra gli altri, legato soprattutto alle scene e alle luci curate da Guido Petzold. Due cancellate composte da moduli cubici si stagliano dietro gli attori, aprendosi e chiudendosi per evocare le ambientazioni. Fondamentale, in questo senso, l’illuminazione: dosata con maestria quasi illusionistica (difficile capire da dove provengano i fasci luminosi e come possano essere tanto precisi), rischiara le pareti facendole sembrare ora un muro, ora una grata, ora, addirittura, una vetrata multicolore. È questo elemento a caratterizzare l’allestimento, a scapito della regia che sembra fagocitata dalla potente visione. Al centro del palcoscenico, un pilone con tre riflettori che, talvolta, illuminano la scena o determinati personaggi. Icona del divino, nel finale diventa il pulpito da cui Stiffelio perdona la moglie attraverso il sermone sulla parabola dell’adultera («chi non ha peccato scagli la prima pietra»).

La regia di Johannes Weigand è scura e solenne: un tratto, tra gli altri, legato soprattutto alle scene e alle luci curate da Guido Petzold. Due cancellate composte da moduli cubici si stagliano dietro gli attori, aprendosi e chiudendosi per evocare le ambientazioni. Fondamentale, in questo senso, l’illuminazione: dosata con maestria quasi illusionistica (difficile capire da dove provengano i fasci luminosi e come possano essere tanto precisi), rischiara le pareti facendole sembrare ora un muro, ora una grata, ora, addirittura, una vetrata multicolore. È questo elemento a caratterizzare l’allestimento, a scapito della regia che sembra fagocitata dalla potente visione. Al centro del palcoscenico, un pilone con tre riflettori che, talvolta, illuminano la scena o determinati personaggi. Icona del divino, nel finale diventa il pulpito da cui Stiffelio perdona la moglie attraverso il sermone sulla parabola dell’adultera («chi non ha peccato scagli la prima pietra»).

Vivace, soprattutto, l’atmosfera in teatro: il pubblico è in gran parte composto da abbonati, una comunità viva e partecipe (a quanto abbiamo visto) nei confronti delle proposte del teatro veneziano. Gli spettatori – seppure alcuni mascherati – si conoscono tra di loro, dibattono con sincerità e competenza: ben lontani da quel pubblico impellicciato disposto ad applaudire qualsiasi cosa.